* हमारी नदियों को मुक्त बहने दो!*

हमारी नदियों को मुक्त बहने दो!*

*हिमालय के युवा समूहों ने नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान दिवस के अवसर पर उठाई मांग।*

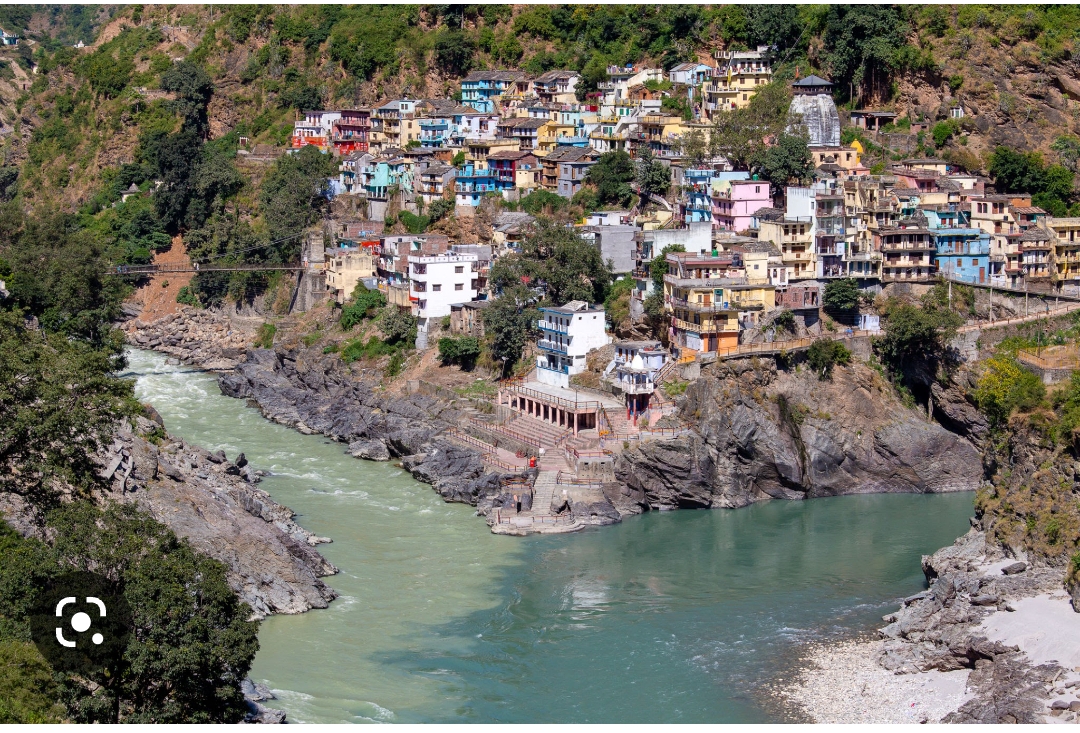

पूर्व से पश्चिम हिमालय, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंध नदी की घाटियाँ मिल कर एशिया के जल भण्डार का स्रोत हैं । हमारी सभ्यताओं का जन्म इन्हीं नदी घाटियों के किनारों पर हुआ। हमारे पूर्वजों ने इन नदियों को पूजा है, ये सदियों से हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं, जीवन और आजीविका का स्रोत रही हैं। पाँच करोड़ लोग हिमालय कि नदी घाटियों में रहते हैं। इन नदियों का जल और पहाड़ों से अपने साथ लायी गई मिट्टी से बने दुनिया के दो सबसे बड़े मैदान- गंगा यमुना का दोआब और पंजाब का दोआब, हजारो करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसलिए हम अरुणाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक के युवा अपनी नदियों को बचाने के लिये एक जुट होकर आवाज उठा रहे हैं ।

तीस्ता से सतलुज तक नदियों का बाजारीकरण कर जिस तरह उनका दोहन एवं विनाश हो रहा है इस का विरोध करने के लिये हम एक साथ आवाज बुलंद करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। हम नदियों के लिये अंतरराष्ट्रीय अभियान दिवस की 26वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और साथ ही नदियों के रक्षक और आवाज बन कर उन के महत्व को बता रहे हैं । मुनाफाखोरी और लालच के इस युग में यह सब देखने में भी खतरनाक है, किस तरह नदियों पर बड़े बाँध बना उन्हें कैद कर सुरंगों में धकेला जा रहा है, रेता और पत्थरों के लिये उन पर अवैज्ञानिक तरीकों से खनन किया जा रहा है, कूड़े और औद्योगिक जहरीले रासायनिक पदार्थों को इन नदियों में डंप किया जा रहा है।

भारत में कुल 4,407 बड़े बांध है, जल विद्युत उत्पादन में चीन के बाद हम दुनिया में तीसरा स्थान रखते हैं 46 गीगा वाट क्षमता के साथ। हिमालयी राज्यों में 600 से अधिक जलविद्युत परियोजना बन गयी है या निर्माण के विभिन्न चरणों में है या प्रस्तावित हैं। स्वच्छ ऊर्जा के नाम पर जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये भारत और अधिक नवीनीकृत ऊर्जा परियोजनाओं के नाम पर हिमालयी क्षेत्रो में बांधों के निर्माण की योजना बना रहा है। अगर सभी नियोजित परियोजनाओं का निर्माण हो जाता है तो भूगर्भीय दृष्टि से अति संवेदनशील हिमालय दुनिया में सबसे सघन बांधो वाला क्षेत्र होगा। 70 व 80 के दशक में भाखड़ा ,पोंग और टिहरी जैसे विशालकाय जलाशय वाले बांधो से विस्थापित हमारे लोग पुनर्वास के लिये अभी भी संघर्षरत है।

सुरंगों और बिजली घरों के लिए बड़े पैमाने पर भूमिगत निर्माण की विशेषता वाली नई जल विद्युत परियोजनाओं ने हिमालय के संवेदनशील और जटिल भूविज्ञान को बिगाड़ दिया है और बाढ़ और भूस्खलन जैसे पहाड़ी खतरों को बड़े पैमाने पर आपदाओं में बदल दिया है, जो हम लोगों के जीवन के लिये खतरा हैं और साल-दर-साल खेतों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पंहुचाती हैं। 2021 में, ऋषिगंगा और तपोवन-विष्णुगढ़ बांधों की उपस्थिति से चमोली आपदा में 200 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर श्रमिक थे। सतलुज नदी जैसे हाल अलकनंदा के हैं, विशनुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की टनल बोरिंग का परिणाम 2022 में पूरा विश्व जोशीमठ की तबाही के रूप में देख रहा है । 4,677 वर्ग किमी में फैले जोशीमठ में 5000 हजार लोग अपने घरों को अपनी आँखों के सामने धँसते देखने को मजबूर हुए । अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी जहां 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना और अन्य 16 जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, दुनिया का 5 वां सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। वैज्ञानिकों ने अब तक केवल प्रस्तावित बांध स्थल में पक्षियों की 555 प्रजातियां, मछली की 42 प्रजातियां, उभयचरों की 48 प्रजातियां, स्तनधारियों की 60 प्रजातियां, तितली की 381 प्रजातियां, कीड़ों की 55 प्रजातियां और 23 मुक्त जीवित प्रोटोजोआ (डेविल की रिपोर्ट विवरण में है: दिबांग घाटी पर WII द्वारा समकक्ष मौसमी अध्ययन की समीक्षा) दर्ज की है। अरुणाचल से लेकर कश्मीर तक नदी घाटियां जलवायु संकट के प्रभाव से जूझ रही हैं – ग्लेशियरों का पिघलाना और बर्फ गिरना कम करना, नदियों और जल स्रोतों को सुखाने की प्रक्रिया को और तेज कर रही हैं। जिससे सतह और भूजल में कमी आ रही है। इसके साथ बांध बनाने की योजनाएं नदियों और झरनों के सूखने का कारण बन रही हैं । अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे बड़े बांध – 3047 मेगावाट एटालिन परियोजना के निर्माण के लिए सरकार का जोर निंदनीय है। वन, जो नदियों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, इन बांध परियोजनाओं और अन्य मूर्खतापूर्ण वाणिज्यिक विशाल बुनियादी ढांचे द्वारा नष्ट हो रहे हैं। नदियों, नालों और तालाबों से रेत और बजरी का अनियमित खनन नदी प्रदूषण का एक और प्रमुख कारण है। हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम के तराई क्षेत्रों में फार्मासूटिकल कंपनीयों ने नदियों को जहरीला डंपिंग जोन बना दिया है। बड़े पैमाने पर अनियंत्रित पर्यटन, युवाओं के लिए आजीविका का एकमात्र स्रोत बनते हुए, हिमालय में नदियों के विनाश में भी योगदान दे रहा है। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक पर्यटक हिमालयी राज्यों विशेष रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। नगर निगम के ठोस कचरे को नदियों में अंधाधुंध फेंकना पर्यटन क्षेत्रों में आम बात है।

इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय नदी अभियान दिवस का विषय “नदियों का अधिकार” है। दुनिया भर में नदी के अधिकारों की कानूनी मान्यता के लिए चिंतन चल रहा है। हालांकि, प्रयोग छोटे पैमाने पर किये गये हैं । भारत में नदियों के लिए कानूनी सुरक्षा पूरी तरह से अनुपस्थित है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में गंगा और यमुना नदियों के संदर्भ में यह माना कि “नदी एक जीवित व्यक्ति की तरह अधिकार रखती है”। हालांकि यह निर्णय धरातल पर लागू होने से बहुत दूर है, इस फैसले ने नदियों के अधिकारों का संरक्षक ऐसे सरकारी नियामकों और अधिकारियों को बनाया है, जो नदियों के विनाश के सहभागी रहे हैं। चाहे वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो या वन विभाग सभी नदी पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में विफल रहे हैं । इसके अलावा, जो स्थानीय समुदाय ऐतिहासिक रूप से नदी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते आये हैं उन के पास इस विषय में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पर्यटन हो या खनन इस में ग्राम पंचायत, स्थानीय गांवों का को अधिकार देने की हम मांग करते है।

हम सब ही – तीस्ता के प्रभावित नागरिक, नो मीन्स नो अभियान, अरुणाचल के युवा कलाकार और कई ऐसे समुदाय जो नदियों के और साथ में खुद के अस्तित्व को बचाने के संघर्षरत हैं – नदियों के असली संरक्षक हैं। आज हम सभी अपनी नदियों के मुक्त प्रवाह और इनसे जुड़े जीव जंतु, जंगल और जनता के अधिकारों के लिए एकजुटता के साथ खड़े हैं।

जारीकर्ता संगठन व संस्थान

1. अफ़ेक्टेड सिटिज़न ओफ़ तीस्ता, सिक्किम

2. क्लाइमेट फ्रंट इंडिया

3. क्लाइमेट फ्रंट जम्मू, जम्मू-कश्मीर

4. सेव दिबांग अभियान, अरुणाचल प्रदेश

5. हियूंद पत्रिका, हिमाचल प्रदेश

6. हिमधरा पर्यावरण समूह, हिमाचल प्रदेश

7. इंडिजेनस पर्स्पेक्टिव, मणिपुर

8. ज़ेद टैल्स, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

9. नो मींस नो अभियान, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

10. महाकाली लोक संगठन, पिथौरागढ़, उत्तराखंड

11. स्पिती सिविल सोसायटी,लाहौल-स्पिती, हिमाचल प्रदेश

12. सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम, सिक्किम

13. सीयांग व सुबनसीरि इंडिजेनस फ़ोरम, अरुणाचल प्रदेश व असम

14. तांदी बांध संघर्ष समिति, लाहौल-स्पिती, हिमाचल प्रदेश

15. वन गुज्जर ट्राइबल युवा संगठन, उत्तराखंड